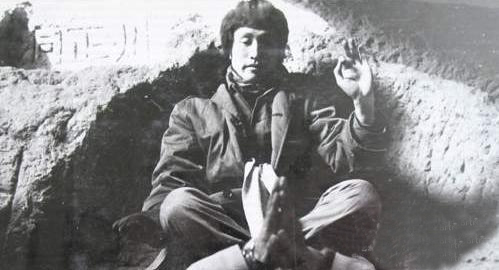

林琳

对今天的人们来说,林琳这个名字也许还比较陌生。但是在上世纪80年代他曾是一位受到当时年青艺术家们热烈支持的中国新艺术先驱。

林琳1957年1月8日出生于上海。青少年时代经历了中国的史无前例的无产阶级文化大革命。他毕业于上海工艺美术学校,那是当时上海唯一可以学习“艺术”的学校。后来中国恢复高考以后,他1977年考入浙江美术学院(今天的中国美术学院)。1981年,在他毕业前21天因为艺术思想不趋势而被该学院开除。1984年8月17日离开中国赴美留学,1988年毕业于纽约的视觉艺术学院(School Of Visual Arts),获硕士学位,1991年8月18日在纽约遇难身亡。享年34岁。

在他离开我们许多年后的前年,我开始收集他的作品资料和有关他文字。我发现,不但他的艺术作品具有超凡的“艺术纯度”和“崇高的艺术境界”。而且,他对于艺术的态度也非常与众不同。和所有出国或留在国内的中国艺术家相比较,他走过的艺术道路似乎是一个舍近求远、投石问路的历程。因为他彻底丢弃了任何可能使他成为话题的中国式的“看家本事”,而像学究一样钻研欧美当代绘画理论,并付诸于实践。他要站在欧美绘画的最前沿,向“未曾有”的艺术境界接近。这种知难而进、敢于“直入虎穴”、直截了当地和欧美当代绘画“短兵相接”的中国艺术家可以说是绝无仅有的。

今天,我们再一次回顾林琳的艺术人生,再一次通过图片回看林琳的各个时期的作品,再一次体会他作品中的真、善、美和一如既往地对于绘画艺术真谛的追求精神。我相信,我们能够在“全球化”浪潮里,更清醒地、自信地继续我们的艺术创造。我目前已收集到的林琳1979年到1991年的遗作图片一共148幅。其中,素描5幅、油画49幅、石板画3幅、丙烯画9幅、轮胎画27幅、管子画28幅。还有一些本人写的文字资料和他周围的人写的关于他的一些文章。

在我所收集到的这些作品资料中被他自己称之为 《轮胎画》和最后的《管子画》我认为在绘画形式以及艺术思想上都达到了一个超越前人的高度。其中的轮胎画更是一个非常完整的作品系列。因此,我想在这篇文章里通过对于林琳这批轮胎画的分析,让爱好艺术的人们可以略窥他艺术成就之一斑。

林琳和轮胎画

林琳在遇难前三年间,也就是1989年到1991年,他以极大的创作热情创作了这批画幅巨大的抽象绘画作品。这批作品也是林琳一生中仅有的一批抽象绘画作品。因为林琳使用废弃橡胶轮胎作为主要画材,所以他称这批绘画作品为轮胎画。这个系列的作品在他的作品群里是最有始有终、最完整的一批作品。这批作品完成后曾在纽约百老汇560号的法兰克·波拿尔都契画廊(Frank Bernarducci Gallery)举办过展览,那也是林琳生涯里唯一的一次个展。在当时被称为 “艺术之都”的美国纽约举办个展,这标志着林琳已经走出了“训练场”而站在了欧美当代绘画的跑道上。

林琳的轮胎画是纯抽象的。也就是说,在这些画作中,我们既看不到他多年锻炼出来的造型能力和绘画技巧,也看不到那个时代许多中国艺术家作品里常有的那种政治被害情绪、中国的人文景观、神秘的东方文化元素,只能够见到绘画语言的基本元素——笔触、色彩和构图。通常,绘画里的技巧会让观众赞叹画家的功力,绘画里的内容会引导人们去琢磨画家的绘画意图。而且绘画的技巧和内容一直都是画家赖以和观众沟通的主要手段。而林琳放弃了这个传统手段走向抽象,那他要通过什么渠道来和观众沟通呢?或者,转向抽象仅为了顺应欧美的绘画潮流?

我结识林琳多年,从性格上讲,林琳不是一个随波逐流的人,他的这个从具象绘画到纯抽象绘画的重大转变,应该是他经过了严肃思考的结果。事实上,这批作品创作于上世纪九十年代,当时在欧美盛行所谓“后现代主义”“多元主义”艺术,艺术形式也已进入无类别、无节制的什么都可以称之为艺术的时代。从艺术思潮来说,要求绘画、雕塑在形式上纯化、抽象化的现代主义已经被视为是“保守”的传统,年轻的一代开始反对现代主义的所谓艺术形式纯化的思想和标准。他们在艺术里再次引入大量的社会题材、文化批判、异文化元素等等,似乎只要是现代主义反对的东西统统都应该被提倡。在这样的艺术气候下,林琳本来可以像许多后来的中国艺术家一样在“中国元素国际化”上做文章,他也许可以较容易地获得欧美艺术世界“承认”,成为多元主义运动里的中国艺术家代表之一。可他却做出了一个逆主流的抉择——坚持和继续现代主义绘画。从好心的旁观者们看来,他的抉择也许有点舍近求远。“可惜”,林琳不善于审时度势。他又一次站到了少数派的行列中。不同的是,过去在中国时他所站的少数派是前卫的,而现在,在美国的少数派却是“保守”的。不管是前卫还是保守,他老是选择少数派的事实是不变的。其实,应该说林琳并没有进行“选择”,他的独立思考方式和对待艺术的严肃态度使他自然而然地总是成为了少数派。

那他的转向又是基于怎样的思考呢?我们还是来分析一下他的作品吧,也许从中可以找到一点线索。 林琳以汽车的橡胶轮胎作为自己的绘画材料。他把废轮胎剪成条状和块状,用螺丝钉固定到画布上(画布背后有坚实的木头框架)。然后,用大刷子蘸着丙烯颜料在轮胎橡胶片和画布上涂刷作画。这里我们可以看到存在着两个对立者——轮胎橡胶片和画家林琳。轮胎橡胶片具有强烈的弹性和韧性,它们不像颜料那样可以让画家任意的摆布。虽然它们被钉在了画布上,但随处都在向画布外翘起,如同被刚钓出水的大鱼一样在画布上翻腾。似乎随时都要挣脱画布的平面束缚、脱离这个被林琳强硬拖入的抽象绘画空间。而画家林琳,他又偏要通过他的涂刷来驯服这些倔犟的材料,他用大画刷子在轮胎橡胶片和画布上反复涂刷,奋力让这些橡胶片“融入”他的画面。在图6所示的作品上,虽然,橡胶轮胎们好像并没有被“制服”,没有顺从地“融入”到林琳的绘画空间里。它们仍然倔强地翘首昂立在画面上。但是我们仍然可以感受到林琳所作的这种不懈努力。

所以,画面整体充满了紧张感。这种紧张感也许就来自于林琳和橡胶片,即“征服”和“反征服” 的对抗。林琳在这里似乎是在进行着一场和橡胶轮胎片的“格斗”。

关于这场“格斗”的意义我将在后面仔细分析。我想在这里先就轮胎画的抽象绘画形式的特点作一番讨论。如果我们以通常看惯了的绘画形式作为前提来看这些轮胎画的话,首先,我们会发现在这些画里既找不到中心形象也找不到衬托形象的背景。还有,绘画里的色彩和笔触也看不出它们在描绘什么东西。再者,画面不是平的,而是由画布和橡胶轮胎组成的凹凸不平的浮雕式半立体“平面”。这些都和通常的绘画很不同。我们把这些不同作为这些轮胎画的特点来归纳的话,可以概括为3个形式上的特点,即无中心构图、非描绘性笔触和浮雕式画面。从绘画理论上讲,抽象绘画里的“无中心构图”(ALL OVER)是一种相对于背景衬托中心形象的绘画传统构图定式的一种“反其道而行之”的构图方式。“非描绘性笔触”就是绘画的笔触并不具有描绘任何形象的意义而直接表现画家的情绪、行为。浮雕式画面指的是走出了绘画表面必须是平面的(二维空间)限制。其实,这些特点都不是林琳的原创。无中心构图曾是美国抽象表现主义绘画的特征之一、非描绘性笔触可以说是欧美绘画的具象绘画和抽象绘画的分水岭、而浮雕式绘画则是美国抽象画家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)后期所提倡的绘画形式。我们暂不去追究这些特点在西方绘画史里的意义,但通过以上的特点归纳,我们至少可以确认到一点,那就是林琳创作这批轮胎画直接接受了美国抽象艺术的影响。从而我们也找到了讨论这批轮胎画的理论框架,那就是应该把它们放在美国绘画的逻辑来进行分析。众所周知,美国绘画自上世纪50年代的抽象表现主义开始到80年代的立体绘画,她一直是沿着一条追求纯化绘画的道路“发展”的。他们要从绘画中排除一切和绘画本身无关的元素,让绘画无需借助文学故事或现实里的形象作为和观众沟通的桥梁,而可以通过绘画语言本身的视觉冲击力来直接开启通往观者的心灵通道。林琳在这批轮胎画里所实现的从具象绘画向抽象绘画的转变本身说明了他已认同了美国抽象绘画的绘画思想。而且把自己的出发点定位在美国抽象绘画的“最前端”——浮雕式抽象绘画上。如果仅仅在这个“最前端”原地踏步的话,那林琳也至多是一位西方艺术的理解者。

有意思的是,我在林琳轮胎画个展的画家宣言中发现,林琳好像并不满足于这个理解者的地位。他好像还要做些什么。他写到:

“Painterlyness is important in a sense that it always put painting back to it’s fatal position——an illusion”

“在某种意义上,画家的(绘画性的)一个重要使命就是要让绘画回到它的命中注定的位置—— (平面上的)一个幻象。”(笔者译)

我们应该注意林琳在这里提出了一个绘画的根本性问题。那就是绘画是什么的问题。他的认识是:绘画是在平面上创造“幻象”(an illusion)的艺术。换言之,不管绘画是具象的,还是抽象的,其本质是一种人在平面上(二维空间里)创造 “幻象”的艺术。

现在我们也许可以明白一点了,林琳要创造一种“平面上的幻象”。而且要站在美国抽象表现主义绘画和弗兰克·斯特拉浮雕式绘画的最前端去创造这个“平面上的幻象”。它还必须是一个新的“平面上的幻象”。在我看来,林琳在轮胎画里想要实现的这个新的“平面上的幻象”,就是要化立体为平面,变真实空间为绘画空间的“平面上的幻象”。所以他才如此奋力地要把这些原来和绘画毫不相干的橡胶轮胎“驯服”成绘画里的笔触的。应该说这种尝试在绘画意义上是具有挑战性的。

而且从作品的结果来看,橡胶轮胎和画布的对立本身也丰富了抽象绘画的空间。相对于当时的那些经过极少主义洗礼后的枯燥无味的抽象绘画来说,林琳的轮胎画显得非常富有生气。林琳和橡胶轮胎的“格斗”可也使我们有一种期待,抽象绘画还能够走多远?它们能不能走出当时欧美艺术理论家们所谓的绘画“死亡”的深渊?。